Оборудование современных ТЭС и АЭС эксплуатируется при высоких тепловых нагрузках, что требует жесткого ограничения толщины отложений на поверхностях нагрева. Такие отложения образуются из примесей, поступающих в циклы электростанций, поэтому обеспечение высокого качества водных теплоносителей современных энергообъектов является важнейшей задачей. Для оценки качества природных вод и вод энергообъектов на различных стадиях технологического процесса должны быть представлены полные анализы воды. При наличии полного анализа воды можно судить о ее пригодности для энергетических целей и сделать выбор соответствующих методов обработки воды, а также решить вопросы, связанные с утилизацией образующихся при этом сточных вод

Для водоснабжения энергообъектов используются воды как поверхностных, так и подземных водоисточников, а также вода циркуляционных систем предприятий и малозагрязненные сточные воды.

Методы контроля качества воды условно можно разделить на следующие категории:

1. Визуально-органолептические и количественные определения

Органолептическая оценка качества воды - обязательная начальная процедура санитарно-химического контроля воды. Органолептические показатели -характеристики качества воды, которые могут быть оценены при помощи органов чувств человека: зрения, вкуса, осязания, обоняния, слуха. Используя различные критерия сопоставления, такие как шкалы сравнения, таблицы, баллы, можно дать количественную оценку органолептических показателей воды.

Цветность воды выражается в градусах платиново-кобальтовой шкалы и определяется путем сравнения окраски испытуемой воды с эталонами. Также при помощи шкалы сравнения, по интенсивности цвета, определяется содержание растворенного в воде кислорода и углекислоты, которые образуют открашенные комплексы в воде, при добавлении к ней определенных реагентов, чем больше концентрация растворенных газов в воде, тем интенсивнее ее окраска.

Определение запаха воды проводится при нагревании ее до 60-70 градусов. Запах - это специфическое раздражение слизистой оболочки носа. Запах воды характеризуется интенсивностью, которую оценивают по 5-балльной шкале, для питьевой воды допускается запах не более 2 баллов (вкус и привкус замечаются специалистом, но не потребителем).

Мутность обычно определяется при помощи фотометра. В некоторых случая мутность может быть определена визуально по степени мутности столба высотой 10-12 сантиметров в мутномерной пробирке. Пробу описывают качественно следующим образом: прозрачная; слабо опалесцирующая; опалесцирующая; слабо мутная; мутная; очень мутная.

2. Гравиметрический метод

Гравиметрический метод применяют при определении массовой концентрации сухого остатка воды от 5 мг/дм и более. Сухой остаток - это один из самых главных критериев качества воды, определяющий степень минерализации воды. Сухой остаток — масса остатка, получаемого выпариванием профильтрованной пробы воды и высушиванием при103–105о С.

3. Потенциометрический метод

Метод прямой потенциометрии основан на измерении ЭДС гальванического элемента, состоящего из измерительного электрода и электрода сравнения. Потенциал измерительного электрода зависит от состава раствора, а потенциал электрода сравнения постоянен. Удельная электропроводность растворов χ, характеризуемая электропроводностью 1 см3 жидкости с размером граней 1 см и выражаемая в мкСм/см, является важным показателем качества природной и обрабатываемой воды, указывающим на суммарную концентрацию ионногенных примесей. Методы прямой потенциометрии применяются для нахождения активности или концентрации участника электродной реакции по экспериментально измеренной ЭДС цепи или потенциалу соответствующего электрода. Самое известное приложение этого вида потенциометрии - рН-метрия. При использовании ионоселективных электродов можно определить также концентрацию определенного вида ионов, таких как Н+, Na+, К+, Li+, Cu2+, Cd2+, NH4+, С-, Br-, J-, NO3- и т. д. Удельная электропроводность воды, не содержащей примесей, при 25 °С составляет 0,063 мкСм/см и определяется переносом в электрическом поле только ионов H+ и OH . При постоянной температуре и данной степени диссоциации существует прямая зависимость между концентрацией электролита и его удельной электропроводностью.-Так, удельную электропроводность водных растворов различных солей концентрацией 500 мкг/дм3 в условном пересчете на NaCl можно оценить из соотношения: 1 мкСм/см ≈ 0,5 мг NaCl/дм3 H2O.

4. Титриметрический метод

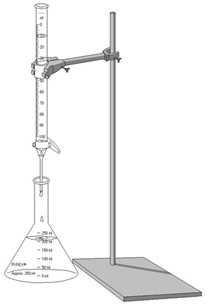

Титриметрический метод количественного анализа - это наиболее распространенный метод для определения показателей качества воды на энергообъектах, так как является самым доступным и дешевым. Сущность метода заключается в определении количества реагента известной концентрации (титранта), требуемого для количественной реакции с определяемым веществом. В титриметрическом анализе используются реакции осаждения, кислотно-основные, окислительно-восстановительные, комплексообразующие и др. Основные требования к применяемым в титрометрии реакциям - это быстрое, в стехиометрических соотношениях, взаимодействие без побочных реакций, искажающих результаты анализа. Пробу анализируемого вещества титруют титрантом, до точки эквивалентности - момента, когда количество стандартного раствора эквивалентно количеству определяемого вещества. Конец титрования устанавливают визуально по изменению окраски вводимого индикатора. Чем более точно определена точка эквивалентности, тем меньше ошибка анализа. Используется для определения жесткости, щелочности, фосфатов, трилона, кислорода, углекислоты.

5. Фотоколориметрический метод

Фотоколориметрический метод анализа основан на измерении поглощения света окрашенными растворами в видимой области спектра (400-760 нм). Фотоколориметрические методы, использующие сравнительно несложную аппаратуру, обеспечивают высокую точность (1-2%) и широко применяются в количественном анализе. Для этого определяемое вещество должно быть либо само окрашено, либо давать окрашенные продукты реакции при взаимодействии с реактивами. Окрашенное соединение должно быть устойчивым и прочным, а также иметь постоянный состав, отвечающий определенной химической формуле. Устойчивость окраски должна сохраняться не менее 15 минут. На устойчивость окраски соединений влияет pH среды, количество добавляемого реактива, а также порядок добавления-сливания реактивов. Интенсивность окраски раствора находится в прямой зависимости от концентрации растворенного вещества. На энергетических объектах при помощи фотоколориметрического метода определяются концентрации кремнекислоты, аммиака, гидразина, железа, меди, хлоридов, нитритов и нитратов, сульфитов и сульфатов.

Выбор метода анализа определяется на основании поставленных задач, нормируемых показателей качества воды, а также чувствительности самого метода.